Introduction

Depuis des siècles, le monde du chant cherche à comprendre comment notre voix fonctionne. Bien que les connaissances d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que celles d’hier, beaucoup de termes et d’images résistent au temps et sont encore employés pour former les chanteurs de demain.

Vous ne pouvez pas naviguer dans l’univers du chant et de la technique vocale sans entendre des expressions comme respiration abdominale, Voix mixte, voix de poitrine, voix de tête, Belting, Twang, soutien vocal, posture … Et bien d’autres.

Aucun manuel, aucune méthode ne peut prétendre leur apporter une définition qui fasse l’unanimité. Pourquoi? Sans doute du fait d’un amalgame entre science, propre sensations corporelles, héritage culturel et styles musicaux.

Pour pallier à cela, certaines méthodes dites modernes enseignent le chant et la technique vocale en s’appuyant sur un bagage hyper théorique sensé être la clé d’un apprentissage réussi et efficace.

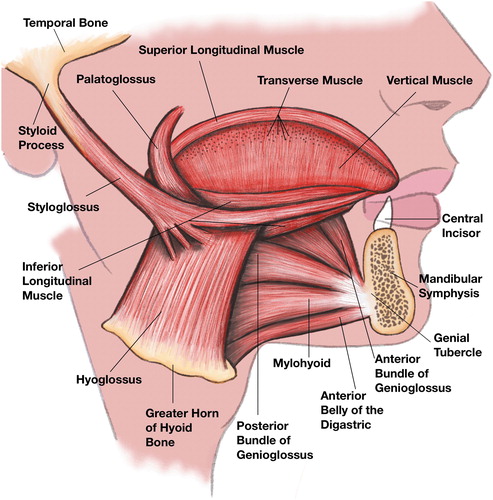

Comme si, pour savoir “bien chanter”, connaitre les 17 muscles de la langue était nécessaire… On en oublirait presque qu’un bébé n’apprend pas à marcher ou parler avec un bouquin d’anatomie dans les mains. Et ils finissent tous pourtant à gambader, bien évidemment.

Vous-même ne savez probablement pas comment, par exemple, vous faites pour tenir sur votre vélo sans tomber, ni même nager sans couler. Vous ignorez probablement tous les muscles et fonctions qui vous le permettent.

Ces apprentissages ont été efficaces et intégrés durablement parce qu’ils ont été fait par l’experience.

Si l’approche de cette formation pour chanteuses, chanteurs et professeurs de chant repose essentiellement sur cela, on ne peut oublier malgré tout que nous sommes dans une culture et avons reçu une éducation où il y a un besoin de comprendre de manière théorique et valider nos apprentissages d’un point de vue scientifique.

Bien que le processus de production de la voix humaine soit complexe – et sur bien des aspects encore mystérieux- le contenu qui suit ne cherche pas à être le plus exhaustif possible sur l’anatomie et la physiologie de la voix, mais à vous apporter:

– des connaissances sur des éléments, fonctionnements de la voix abordés dans les leçons

– des définitions de notions issus du domaine musical et acoustique (son, hauteur, volume, résonance, timbre, ton, harmoniques, etc)

– des définitions (et reflexions sur) des termes couramment utilisées dans le monde du chant et de la technique vocale (registres, voix de tête, voix de poitrine, voix mixte, twang, soutien, placement vocal, belting, etc).

"Ai-je besoin d'apprendre tout ça?"

Absolument pas. Ni de l’apprendre ni même de le savoir. Depuis la nuit des temps, l’homme chante sans avoir tout ce bagage théorique et – il me semble – il l’a toujours bien fait. Beaucoup d’artistes reconnaissent se désintéresser totalement de comment leur voix fonctionne. Même dans le chant lyrique, de grands·es chanteuses chanteurs n’ont jamais su quoi que ce soit.

C’est donc notre culture moderne qui nous a inculqué cette nécessité de savoir pour mieux faire.

Lisez donc ce qui suit si cela vous intéresse. Ou alors qu’une notion, un terme dans une leçon de cette formation ou de votre propre experience, demandent à être explicités.

Préférez ressentir le besoin d’en savoir davantage plutôt que d’ingérer une théorie qui n’aura pas vraiment de sens, en vous.

-

Les mécanismes laryngés

-

Le mécanisme O (MO)

-

Le mécanisme 1 (M1)

-

Le mécanisme 2 (M2)

-

D'un mécanisme à un autre...

-

Les registres vocaux

-

Voix de tête, voix de poitrine, falsetto, etc.

-

Voix mixte

-

Les classifications des voix: basse, baryton, ténor, alto, mezzo, soprano

-

Les classifications des voix dans les chorales

-

Constitution et fonctions

-

Qu'est ce que la résonance?

-

Relation entre résonance et hauteur des sons

-

Comment fonctionne la caisse résonance du pharynx ?

-

Hauteur et timbre

-

...dans la voix

-

La clé de voûte: l'os hyoïde

-

Relation os hyoïde et larynx

-

Les muscles constricteurs du pharynx

-

L'espace de résonance des fosses nasales et le voile du palais

-

La nasalité

-

L'expression confuse: "Soulevez votre voile du palais!"

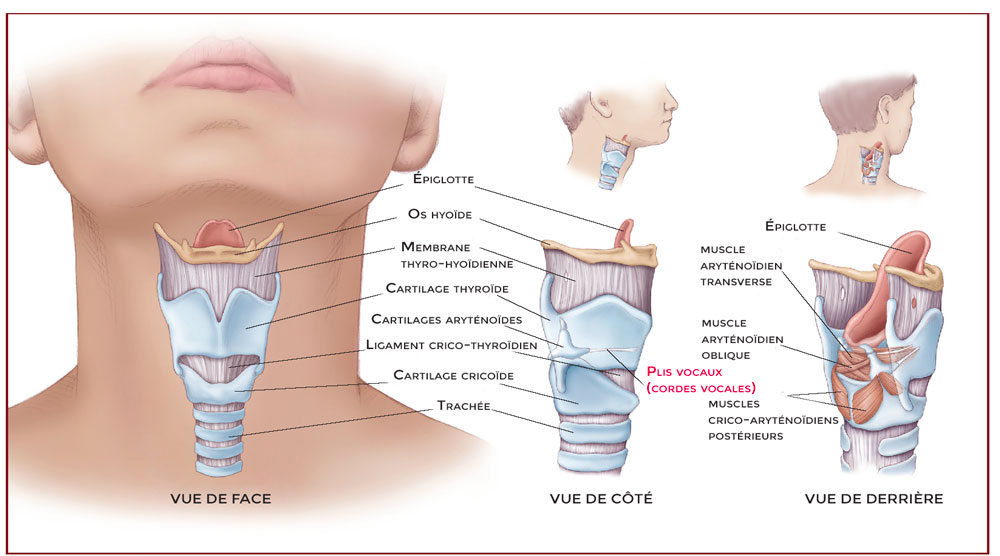

Les plis vocaux

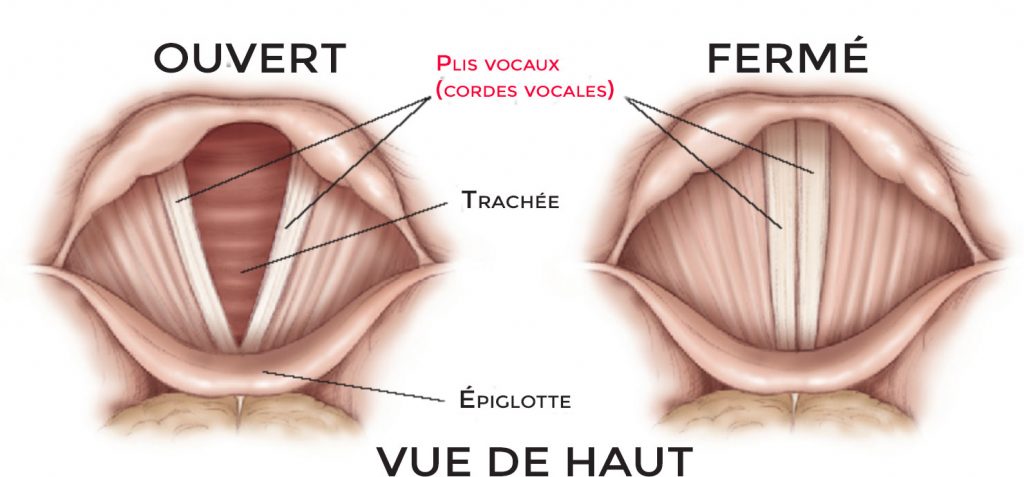

Où se situent-ils?

Responsables de la production sonore de la voix, les plis vocaux (terme plus scientifique et représentatif que celui des “cordes vocales”) se trouvent dans une structure située à mi-hauteur dans le cou et reliant la gorge à la trachée: le larynx.

Les deux plis vocaux (cordes vocales) s’insèrent à l’avant du larynx, au cartilage thyroïde, et à l’arrière aux deux cartilages arythénoïdes.

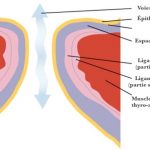

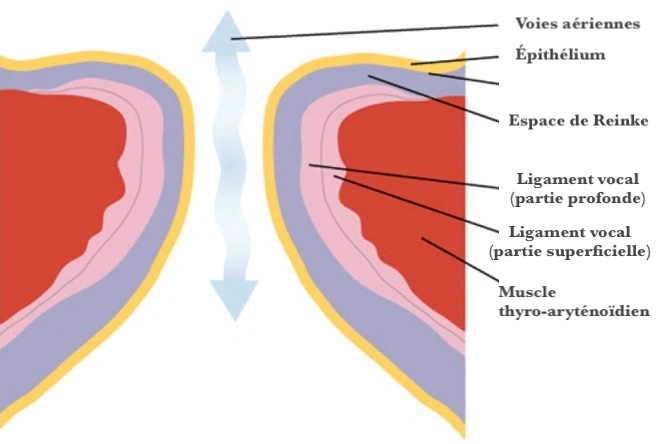

Une structure multi-couches

Respiration & phonation

Lorsque nous respirons, notre larynx laisse l’air circuler librement. Nos plis vocaux sont en position ouverte et l’air circule à travers la glotte, c’est à dire l’espace entre les deux plis vocaux.

Lorsque nous produisons un son (parlé ou chanté), les cartilages arythénoïdes se rapprochent, accolant de ce fait les plis vocaux l’un contre l’autre sur leur ligne médiane.

Les plis vocaux opposent une résistance à l’écoulement de l’air lors de l’expiration. La vibration commence lorsque la pression en dessous des plis vocaux générée par l’air expiré, dépasse leur seuil de résistance.

Du fait de l’élasticité tissulaire et au principe de Bernoullli, -qui établit qu’un flux d’air qui circule entre deux corps crée une force d’aspiration- les plis vocaux se rejoignent à nouveau et le processus recommence. C’est ce qu’on appelle un cycle vibratoire.

Se crée alors un phénomène de transduction où l’air va se transformer en son.

Qu'est ce qu'un son ?

Le son est un phénomène physique de vibrations qui se propagent dans l’air. Celles-ci sont ensuite captées par nos oreilles puis décodées par notre cerveau.

Le son se caractérise par trois paramètres principaux:

– La hauteur (grave, aigu) qui est associée à la fréquence exprimée en hertz (Hz), c’est à dire sa vitesse de vibration par seconde. Plus cette vitesse est basse, plus le son est grave. Plus sa vitesse est élevée, plus il est aigu.

– Le volume, autrement dit l’intensité (fort ou faible), exprimée en décibel (Db).

– Le timbre, la “couleur” du son: ce qui distingue entre eux des sons de même hauteur et de même volume.

La hauteur

Un son est donc la conséquence de vibrations des plis vocaux lors de cycles vibratoires.

Plus il y en a par seconde, plus la hauteur du son est importante. Autrement dit, pour produire un son aigu, il y a plus de cycles vibratoires par seconde, et pour un son grave il y en a moins.

La vidéo ci-dessous est en (très) slow motion. En effet, cela va très vite: les hauteurs des sons la voix parlée pour les hommes sont aux environs de 100 hertz. Donc, 100 vibrations par seconde. Pour les femmes, c’est aux environ de 200 hertz. (Une différence anatomique qui s’explique par le fait que chez les hommes les plis vocaux sont plus longs et plus épais, environ 20mm chez les hommes et 15mm chez les femmes).

Le volume

Le volume, l’intensité sonore, est le résultat de l’épaisseur en jeu des plis vocaux lorsqu’ils s’accolent entre eux, en relation avec la pression d’air qui leur est exercée.. La règle est simple: plus les plis vocaux sont épais, plus le son est fort. Plus les plis sont fins, plus le son est doux.

Relation entre la hauteur et le volume

L’épaisseur (volume) et la longueur/tension (hauteur) sont gérées par les plis vocaux eux-mêmes et/ou l’action des cartilages du larynx.

Malgré tout, ils sont dépendants de la vitesse de vibration (hauteur du son), qui leur donne une épaisseur (volume) minimum et maximum. Autrement dit, il n’y a pas le même volume sur toute l’étendue des notes possibles dans la voix.

Dans le prochain chapitre sur le larynx nous verrons que ses cartilages (via des muscles) peuvent donc aussi intervenir pour réguler la longueur des plis vocaux, leur vitesse de vibration (hauteur) et leur épaisseur (volume).

Autrement dit, les plis vocaux peuvent d’eux-mêmes gérer ces dimensions de hauteur de sons et de d’intensité ou demander à la structure dans laquelle elle loge de participer. Ce qui, nous le verrons, peut donner une impression de redondance, mais qui n’a rien de superflu!

D’une part, elle permet au système une grande fiabilité et une capacité d’adaptation à n’importe quel tâche ou contexte. D’autre part, toutes ces possibilités donnent à la voix une richesse de timbre comme nul autre instrument.

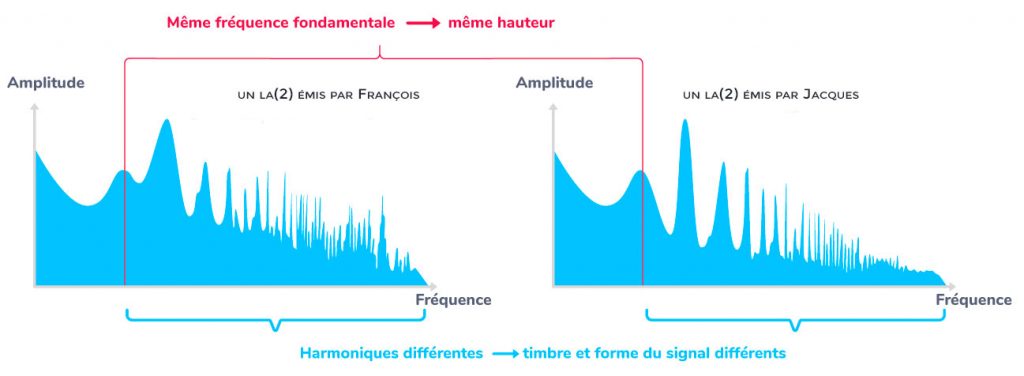

Qu'est ce que le timbre ?

Le timbre, c’est ce qui distingue entre eux des sons de même hauteur et de même volume. Ainsi, un piano ou une guitare peuvent jouer une même note à un même volume, mais ce qui les différencie est le timbre propre à chaque instrument.

Chaud, froid, profond, brillant, rond, cuivré, riche… La terminologie utilisée pour décrire le timbre d’un son est souvent subjective. Bien que la définition du timbre pour un musicien n’est pas celle d’un acousticien, d’un point de vue objectif , le timbre s’explique par la composition d’un son.

Pour faire simple:

On l’a vu, un son est une vibration avec une note, une hauteur de base, dite fondamentale. Mais un son est aussi un agrégat d’autres sons moins perceptibles:

– des (partiels) harmoniques dont la fréquence est un multiple de la hauteur fondamentale.

– des partiels inharmoniques, dont la fréquence n’est pas un multiple de la hauteur fondamentale.

– du bruit, dont les fréquences varient en permanence. Ce bruit est bien souvent ce qui permet de distinguer le timbre: le bruit de la touche du piano, de la mécanique du marteau, font le timbre du piano. De même, le bruit de l’accolement des plis vocaux et de vibrations d’éléments (langues, lèvres, voile du palais) dans le conduit vocal, font celui de la voix.

Le timbre de la voix

Le timbre, c’est ce qui distingue entre eux des sons de même hauteur et de même volume. Il est déterminé par la présence et dans quelle mesure certains harmoniques et inharmoniques sont présents et comment ils sont agencés dans le spectre sonore.

Dans le graphique ci-contre, François et Jacques chantent une même note à la même hauteur et au même volume, mais ce qui les différencie est le timbre propre à chacun, que l’on observe par la réparation des harmoniques.

À qui doit-on cette réparation différente:

– Le tractus vocal, autrement l’espace de résonance entre les deux extrémités que sont le producteur du son (les plis vocaux) et les lèvres et/ou les narines. La forme de cet espace et de tous les éléments qui le compose (pharynx, langue, lèvres, voile du palais, dents, lèvres, cavité nasales, sinus, etc), agissent comme un filtre à harmoniques: ils peuvent augmenter ou diminuer leur amplitude.

– Les plis vocaux eux-mêmes de part les couches qui les composent, et l’épaisseur en jeu. Plus il y a d’épaisseur, plus le timbre est riche en harmonique. Et inversement.

Peut-on modifier cette répartition des harmoniques?

Oui! (Et c’est probablement la raison pour laquelle c’est évoqué ici). Il est possible de modifier, d’augmenter et de diminuer la présence d’harmoniques des sons produits et donc de changer la couleur du son, que ce soit dans un but stylistique ou d’interprétation ou bien encore une nécessité.

1.2 Les mécanismes laryngés

Les mécanismes laryngés

On repère habituellement 3 à 4 zones dans la tessiture (l’ensemble des notes qui peuvent être émises) de la voix humaine, correspondants à des configurations des plis vocaux, qu’on nomme des mécanismes laryngés.

Si l’on demande à une personne (homme femme ou enfant) de produire un son à une hauteur de note grave et de glisser de manière graduelle vers une note aigüe, on perçoit ces différents mécanismes laryngés par des modifications dans le timbre de la voix, séparées par des discontinuités sonores plus ou moins audibles.

Ces différences de timbre s’expliquent par l’implication ou non du muscle vocal au coeur des plis vocaux et celle des couches superficielles qui l’enveloppent. (les plis vocaux sont un assemblage de plusieurs couches)

En fonction de la taille, le volume des plis vocaux et celui du conduit vocal d’un individu, ces différences de timbres entre les mécanismes peuvent être plus ou moins marquées.

Le mécanisme O (MO)

Appelé « friture vocale », « vocal fry », « strohbass », les plis vocaux sont relâchés, vibrent de façon chaotique. Il n’y a pas véritablement de hauteur de son: c’est davantage du bruit.

Le mécanisme 1 (M1)

Appelé aussi «mécanisme lourd ». Le muscle vocal participe activement à la masse vibrante des plis vocaux et de ce fait, les plis vocaux peuvent avoir un accolement plus ou moins important ce qui, comme nous l’avons vu ici, permet de moduler l’intensité sonore, le volume. Aussi, du fait de cet accolement, le son sera plus riches en harmoniques.

C’est le mécanisme courant de la parole chez la femme et l’homme. En chant, il est aussi le plus utilisé en musiques actuelles et chez les hommes en chant lyrique.

Le mécanisme 2 (M2)

Appelé aussi «mécanisme léger ». Le muscle vocal ne participe peu ou pas à la masse vibrante des plis vocaux. La vibration est effectuée par les couches superficielles des plis vocaux. De ce fait, les plis vocaux ont un accolement quasi inexistant ce qui ne permet pas de moduler l’intensité sonore, le volume. Aussi, bien qu’il soit possible de changer cela, le son sera pauvre en harmoniques.

Il est utilisé en musiques actuelles de différentes manières, aussi bien par les femmes que les hommes. En chant lyrique, il est le mécanisme utilisé majoritairement par les femme, et chez les hommes en chant contre-ténor.

D'un mécanisme à un autre...

Généralement, sauf recherche esthétique (consciente ou non) ou entrainement particulier, toute personne qui produit une glissade graduelle d’un son grave vers l’aigu, commencera sa glissade en mécanisme M1, mécanisme usuel de la voix parlée.

En montant dans la hauteur des sons, la vitesse de vibration des plis vocaux augmente et nécessite un ajustement. Soit la voix reste en M1 en augmentant ou en réduisant la tension (la longueur) des plis vocaux via les structures du larynx, soit la voix bascule en M2. Ce choix d’organisation de la voix n’est pas forcement du fait d’un entraînement ou d’un apprentissage particulier. (Un·e non chanteur·euse peut très bien ne pas basculer en M2.)

Cette bascule du mécanisme 1 à 2 engendre un ajustement physiologique rapide, qui s’accompagne d’une perte de contrôle momentanée de la hauteur de la note. Il y a comme une cassure, appelé le plus souvent yodel, parfois brusque et audible, parfois presque inaudible. Le contraste de timbre entre les deux mécanismes peut être souhaité et recherché en musiques actuelles ou traditionnelles ou à l’inverse évité, notamment dans le chant lyrique où prime une recherche d’homogénéité du timbre sur l’ensemble de la tessiture.

Les "registres"

Les mécanismes laryngés correspondent à une réalité physiologique objective, qui préfère le terme de “registre” et fait référence à un résultat sonore global, des sensations subjectives, correspondant à l’ensemble (mécanisme laryngé + configuration de l’ensemble du conduit vocal)

Voix de tête, Voix de poitrine, falsetto, etc.

Ces termes sont encore utilisés aujourd’hui pour parler de registres, de sensations subjectives de résonance, et/ou une recherche spécifique d’un type de son. Historiquement, ils appartiennent au chant lyrique et sont nés à une époque où nos connaissances scientifiques n’étaient pas celles d’aujourd’hui.

Ils n’ont plus grand intérêt aujourd’hui dans le chant “moderne”, où toutes les esthétiques sont permises. (D’ailleurs, nombreuses approches pédagogiques ne les utilisent pas.) Ce n’est que par commodité de langage et conservatisme que l’on continue à les employer.

La voix mixte

D’un point de vue physiologique, elle n’existe tout simplement pas. Le terme ne fait consensus chez personne et est le fruit d’un monde du chant qui par le passé s’est trouvé en difficulté à comprendre la complexité du fonctionnement et l’architecture de la voix.

Et s’il s’agit malgré tout d’en parler, il serait plus approprié de parler des “voix mixtes”, conséquence d’un résultat sonore en M1 ou en M2 et d’une configuration de l’espace de résonnance.

Les classifications des voix:basse, baryton, ténor, alto, mezzo, soprano

Nombreux sont celles et ceux qui donnent une importance à une classification des voix, pour eux-mêmes et les autres. Comme souvent dans le chant, cette classification provient du chant lyrique où il est jugé nécessaire de determiner quels repertoires et pièces de musiques seront chantées pour telles ou telles voix.

Les partisans de cette classification prétendent que de chanter un repertoire inadéquate pour sa voix serait dommageable pour celle-ci. Mais derrière la volonté de ne pas soumettre la voix à des exigences vocales se cache aussi un parti pris esthétique et donc subjectif: cette classification comporte autant une perception personnelle de caractéristiques acoustiques (intensité, couleur) que de capacités mécaniques (tessiture, point de passage entre les mécanismes).

Qu’importe qu’on vous catégorise ténor lyrique ou ténor dramatique si vous voulez chanter du Bruno Mars ou du Alain Souchon. Qu’importe que l’on vous étiquette mezzo-soprano léger ou contralto si vous voulez chanter du Barbara ou du Alicia Keys…. Cette classification des voix n’a pas véritablement de sens dans les musiques actuelles: vous avez le droit de chanter tout ce que vous voulez et ne pas laisser qui que ce soit décider pour vous.

Si l’on ne parle que de capacités mécaniques de la voix, on ne peut oublier qu’il s’agit d’un instantané et non d’un absolu. Bien sûr, pour des raisons morphologiques, toutes les voix ne se ressemblent pas. Atteindre une note haute avec puissance est plus facile pour certains que pour d’autres. Néanmoins, bien qu’il soit plus facile pour une voiture de sport d’atteindre rapidement et aisément des vitesses élevées, rien n’empêche une voiture citadine d’atteindre ces mêmes vitesses.

Reste à apprendre à le faire et non s’enfermer dans un étiquetage qui aura tendance à limiter la progression et l’apprentissage plus qu’autre chose..

Les classifications des voix dans les chorales

Beaucoup de choristes se trouvent déboussolés à l’entrée d’une nouvelle chorale quand on leur dit qu’ils sont mezzo alors que dans leur chorale précédente, ils officiaient chez les alti.

Outre l’incompréhension, leur repères vocaux ne sont plus les mêmes. Cela démontre parfaitement d’une part la subjectivité d’une telle classification, et d’autre part, le danger de vouloir mettre les individus dans des bocaux.

On comprend bien l’intérêt de mettre Pierre et Paul ensemble car leur voix se ressemblent, Hugo et Mickael dans un autre ensemble pour les mêmes raisons: on a besoin d’homogénéité. Inutile de faire croire pour autant que cette classification repose sur des données scientifiques et immuables.

Vous êtes chanteur, pro ou amateur, prof de chant, comédien ?

Formation Vocale en E-learning

Le Chant en Mouvements

Formation vocale en ligne pour apprendre le chant et se perfectionner de manière innovante et efficace

Une méthode scientifique, innovante et efficace pour apprendre à chanter et/ou se perfectionner

Un apprentissage experientiel du chant

Une approche globale de conscience de soi et de la voix

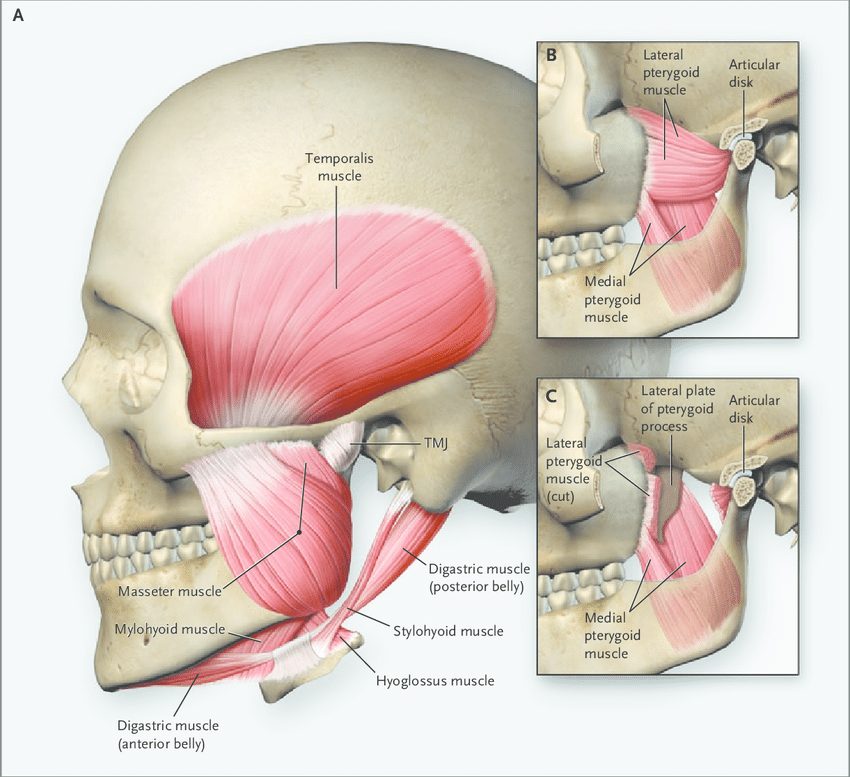

Le larynx

Constitution et fonctions

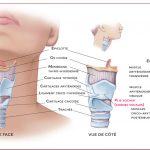

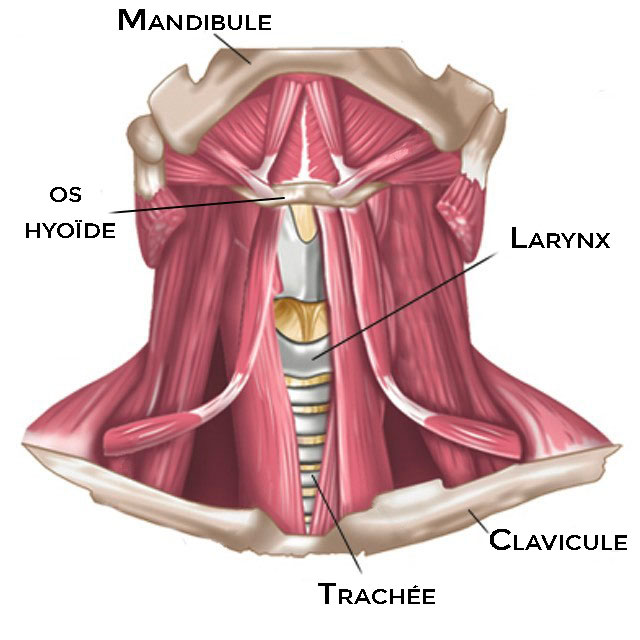

Le larynx est une structure située à mi-hauteur dans le cou, qui relie le pharynx (la gorge) à la trachée (qui elle-même mène aux poumons).

Il est constitué de muscles, de ligaments et de cartilages, dont le plus gros à l’avant, le cartilage thyroïde avec sa “bosse” (la pomme d’Adam) est visible surtout chez les hommes (ce qui ne veut pas dire, Mesdames, que vous n’en avez pas).

Il joue un rôle dans la respiration, la phonation, la déglutition ou lors d’efforts à glotte fermée, (une mise en apnée lorsque nous avons besoin de soulever quelque chose de lourd, qu’on tousse ou lorsqu’on va à la selle).

Les cartilages du larynx et leur rôle dans la phonation

Plusieurs cartilages modifient directement la longueur des plis vocaux et donc leur capacité à vibrer plus rapidement (hauteur) et leur épaisseur (volume). De par leur bascule, les cartilages allongent ou raccourcissent les plis vocaux.

– Les allonger les rendra plus fins (donc moins de volume possible) et plus à même de vibrer rapidement (hauteur du son).

– Les raccourcir le rendra plus épais (davantage de volume possible) et plus à même de vibrer lentement (hauteur du son).

Et, ce qu’importe le mécanisme laryngé 1 ou 2. Ce qui, comme nous l’avons dit au sujet des plis vocaux, donne une impression de redondance, mais permet surtout au système une grande fiabilité, une capacité d’adaptation et une grande richesse de timbre.

Le cartilage thyroïde peut basculer vers l’avant, ce qui étire, tend les plis vocaux. Comme un élastique épais sur lequel on tire, on imagine bien que ce faisant, l’épaisseur est moins importante. Et on l’a dit, moins d’épaisseur, c’est moins de volume. Le cartilage thyroïde peut aussi basculer vers l’arrière, rendant les plis vocaux plus court et donc plus épais. Le volume sonore est plus important.

Le cartilage cricoïde peut lui aussi basculer et rendre les plis vocaux plus court et plus épais.

Quant aux deux cartilages arythénoides, dont on a vu le rôle de se rapprocher et s’éloigner pour mettre en adduction les plis vocaux, ils peuvent basculer en arrière, ce qui a là aussi comme effet de rendre les plis vocaux plus longs.

Aussi, ils peuvent basculer en arrière et pivoter sur leur axe vers l’intérieur, l’un vers l’autre. Ce faisant, bien que toujours rapprochés, les plis vocaux ne rentrent plus vraiment en contact, donnant naissance au mécanisme laryngé 2 (M2), qui est abordé ici.

L'épiglotte

Contrairement aux autres cartilages du larynx, l’épiglotte n’est pas reliée aux plis vocaux. L’épiglotte est en charge d’une des fermetures qui ont lieu lors de la déglutition. Rappelons que la fonction physiologique principale du larynx est de protéger les voies respiratoires notamment lors de la déglutition. La phonation n’étant qu’une fonction secondaire.

L'épiglotte et les replis ary-épiglottiques

Les replis ary-épiglottiques sont des replis situés de part et d’autre de l’entrée du larynx. Lors de la déglutition, l’épiglotte se rabat sur ces replis du larynx comme un couvercle. L’espace entre ces deux structures est appelé espace ou sphincter ary-épiglottique.

Le formant du chanteur / Le twang

Dans la phonation (chantée ou parlée), il est possible de réduire cet espace, par un rapprochement de l’épiglotte et des replis du sommet du larynx. Soit, comme sur l’image ci-contre, par un abaissement de l’épiglotte, qui est la manière dont on l’enseigne (ou qu’on croit l’enseigner) le plus souvent. Soit par une bascule d’un cartilage du larynx et le l’inclinaison de l’ensemble du larynx, grâce à des muscles du pharynx.

Quoi qu’il en soit, cela créée une mini caisse de résonance dans celle du pharynx (qui en est déjà une).

D’un point de vue acoustique, la réduction de cet espace renforce certaines plages des harmoniques qui se situent selon les voix entre 2000 et 5000 hertz. Cette plage de fréquences medium-aigu est appelée « formant du chanteur » (le terme « formant » désigne donc une plage ou région de forte énergie acoustique).

D’un point de vue physiologique, la réduction de cet espace augmente la pression au dessus des plis vocaux et invite ces dernières à davantage d’épaisseur, donc de volume.

Il s’enseigne depuis fort longtemps, sans bien être compris. Il est inclut dans un “bon placement de voix” (sic) pour le professeur de chant qui parle de “chanter dans le masque” ou “dans le voile du palais”. (On distingue ainsi mal les causes et les conséquences.)

Dans l’art lyrique on parle de squillo, de ring en anglais et formant du chanteur en français. C’est, entre autres, lui qui va permettre au chanteur d’opéra de porter sa voix au dessus de l’orchestre, sans amplification (en fait, il n’est pas “au dessus“, il s’insère dans une plage de fréquence relativement creuse de l’orchestre).

En musiques actuelles, on parle de nos jours de twang. Un son pincé, brillant et qui donne de l’éclat à la voix. On le trouve dans tous les styles, chez différents artistes, avec à chaque fois des dosages différents. Me viennent à l’esprit en vrac: Duffy, Anastacia, Amy Winehouse, Edith Piaf… et tant d’autres!

Notons qu’on entend souvent dire que c’est un son nasillard. Mais ca n’a rien à voir avec la nasalité.

Le pharynx

Constitution et fonctions

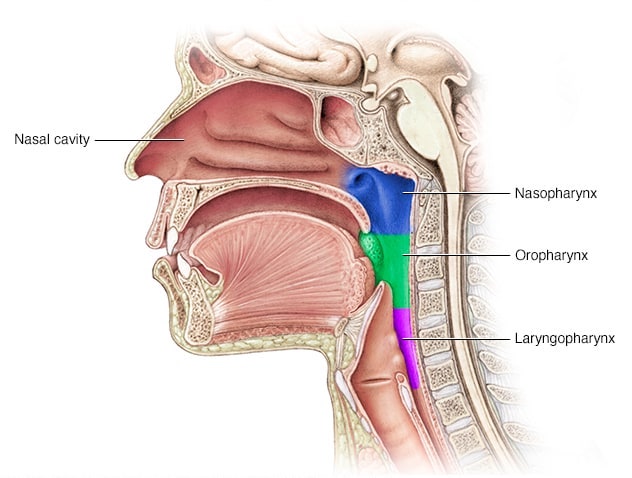

Plus couramment appelé la gorge, le pharynx est un tube musculaire creux qui prend naissance derrière le nez et va vers le bas à l’arrière de la bouche, puis descend le long du cou jusque derrière le larynx.

Il est d’usage de décomposer le pharynx en trois parties comme le montre l’illustration ci-contre.

Le pharynx rentre et intervient dans le système digestif, le système respiratoire, l’audition et bien sûr la phonation où il a pour fonction d’être une partie de la caisse de résonance du son produit par les plis vocaux (les autres parties étant la bouche et les cavités nasales).

Qu'est ce que la résonance ?

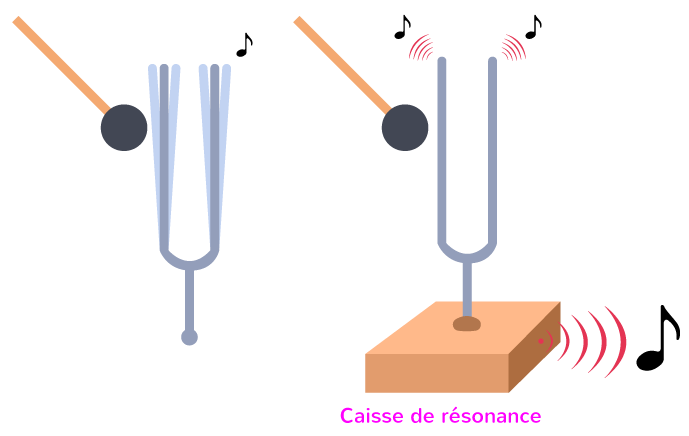

Pour produire un son, tout instrument de musique doit remplir deux rôles : vibrer et émettre.

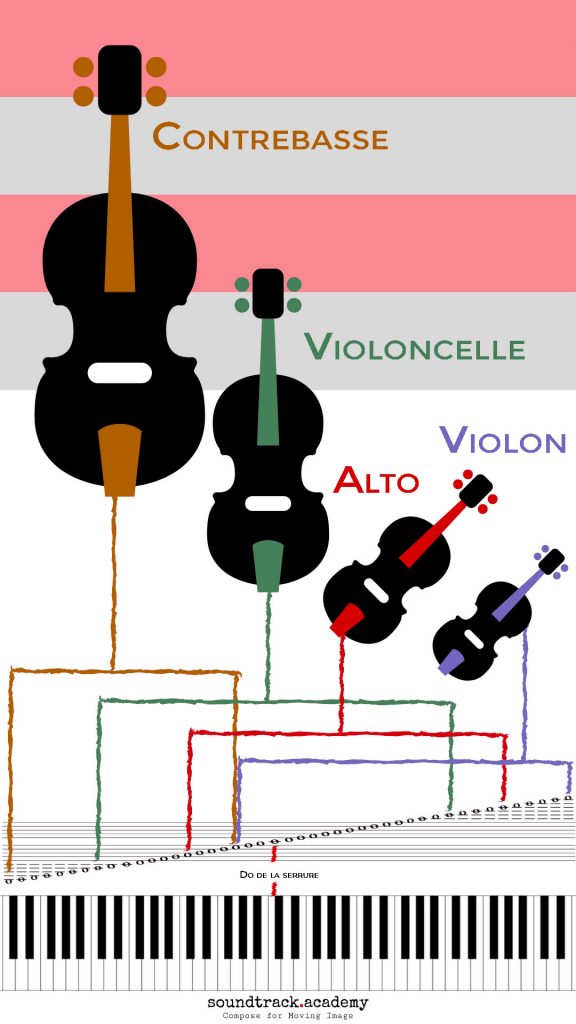

Chaque instrument a son ou ses éléments qui vibrent, ce qu’on appelle un excitateur: une ou des cordes dans les instruments à cordes (guitare, violon, harpe…), une anche ou un biseau pour les instruments à vents (flûte, hautbois, saxophone), une membrane tendue ou un matériau dur pour les instruments à percussion (batterie, xylophone, triangle)… et bien sûr les plis vocaux pour la voix.

Pour amplifier cette vibration car celle-ci est (généralement) trop faible pour être audible, chaque instrument a son ou ses éléments, sous différentes formes, qui font office de résonateurs, de caisse de résonance.

Relation entre résonance et hauteur des sons

La caisse de résonance est, pour des raisons physiques et acoustiques, en adéquation avec les notes que peuvent produire l’instrument.

Une contrebasse produit des notes plus graves qu’un violoncelle, qui lui-même produit des notes plus graves qu’un violon. C’est dû au diamètre et la longueur des cordes qui vibrent, plus longues et épaisses sur une contrebasse qu’un violon. Il en est de même avec des instruments à vent: un piccolo sonnera plus aigu qu’un trombone…

Quant à notre voix, la plage de possibilités de notes est importante et la nature a fait en sorte que la caisse de résonance s’ajuste à la hauteur de la note produite.

Comment fonctionne la caisse résonance du pharynx ?

Comme n’importe quel instrument, la caisse de résonance qu’est le pharynx s’ajuste à la note qui est produite par les plis vocaux. Plus la note est aigue, plus l’espace de résonance devra être petit, plus la note est grave plus l’espace devra être grand.

Le larynx ajuste sa position dans le pharynx en fonction de la hauteur de la note. Ainsi, pour des notes aigues, il aura une position haute dans le pharynx, et pour des notes graves, il aura une position basse.

Hauteur et timbre

Comme le montre le graphique ci-contre, la note la plus aiguë d’une contrebasse est une note medium sur un violoncelle et la plus grave d’un violon.

Mais bien que ce soit la même note, elles ne sonnent pas pareil du fait de la caisse de résonance!

Cela s’explique par une richesse harmonique différente: les caisses plus grandes enrichiront les harmoniques graves et les caisses plus petites, les harmoniques aiguës.

... dans la voix

Dans la voix, il est possible d’ajuster la caisse de résonance (pharynx/bouche/nez) en les rendant plus grand ou plus petit que ce qu’ils “devraient être”.

En jouant sur la position des lèvres, de la langue, du voile du palais, du larynx, on peut ainsi assombrir le son, c’est à dire l’enrichir en harmoniques graves, ou à l’inverse le rendre plus brillant, c’est à dire l’enrichir en harmoniques aiguës.

D’un point de vue physiologique, ces ajustements sont importants à comprendre: parfois, le système s’organise pour pallier à des carences de mobilité d’un côté en faisant travailler d’autres, de façons exagérées.

D’un point de vue esthétique, ses ajustements sont très utilisés dans les styles musicaux: On peut faire une grosse généralité en disant que le lyrique ayant tendance à assombrir le son, la pop/rock ayant tendance à l’éclaircir.

La mobilité du larynx est un point clé dans le fonctionnement de la voix. Les variations mélodiques vers les aigus ou les graves nécessitent que le larynx se déplace vers le haut et le bas dans le pharynx. Les muscles et les structures impliqués dans cette mobilité sont:

– Les muscles élévateurs et abaisseurs du larynx, via l’os hyoïde

– Les muscles constricteurs du pharynx

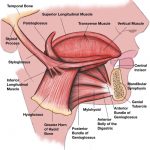

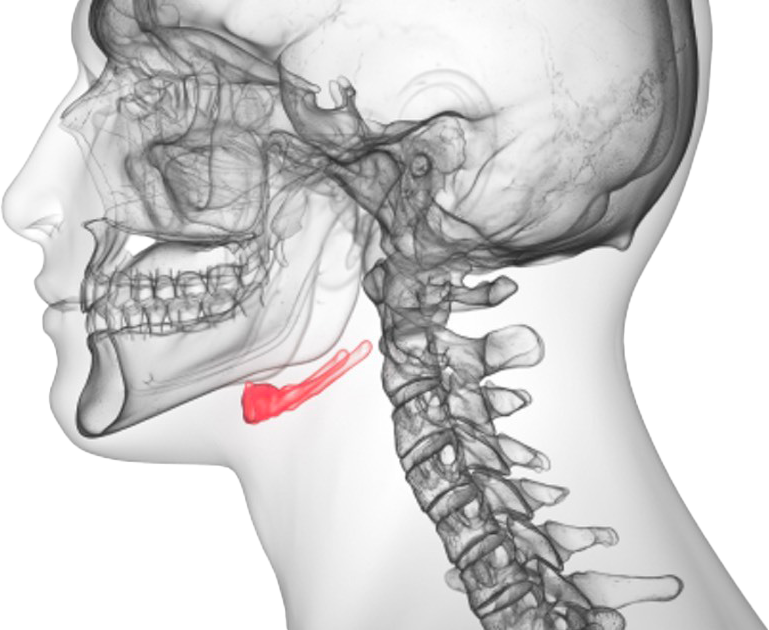

La clé de voûte: l'os hyoïde

Situé à l’avant du pharynx, dans l’angle entre le cou et le plancher de la bouche, l’os hyoïde a cette particularité unique d’être dans notre corps le seul os qui ne s’articule pas directement avec un autre. Ce qui lui donne une grande mobilité.

En forme de U (d’où son nom), il est suspendu dans un impressionnant échafaudage musculaire: il a des connexions avec la langue, le larynx, le pharynx, la mandibule (mâchoire), le crâne, le sternum (thorax) et mêmes aux épaules. En cela, il est un “un carrefour d’informations”. Il a un rôle dans:

– la respiration pour garder les voies respiratoires ouvertes

– la déglutition, la mastication et la phonation dans l’élévation et l’abaissement du larynx et ses attaches au pharynx

– l’articulation, de part ses attaches à la langue et à la mandibule

– la posture de part sa relation avec la cage thoracique

Relation os hyoïde et larynx

Le larynx est suspendu à l’os hyoïde de sorte que la plupart des muscles du larynx qui le font monter ou descendre ont pour origine l’os hyoïde.

Outre un soutien des mouvements de la langue et de la mâchoire, les muscles suprahyoïdes permettent, selon comment ils sont activés, au larynx de monter et avancer ou monter et reculer. (déglutition/phonation).

Les muscles infrahyoïdes sont en charge de l’abaissement du larynx (bâillement/phonation), celui l’abaissement et montée du cartilage thyroïdien et une relation avec le sternum dont on peut deviner aisément le lien avec la posture.

Ainsi, du fait de l’amarrage musculaire important de l’os hyoïde avec d’autres structures, une restriction de mobilité de l’une d’elles influence l’organisation des autres structures.

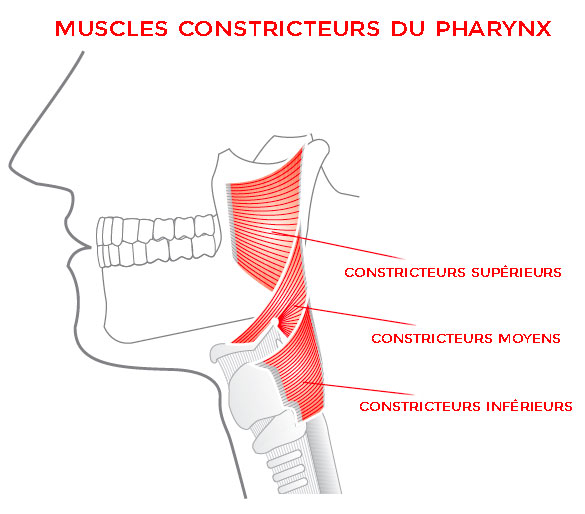

Les muscles constricteurs du pharynx

Le pharynx est constitué aussi de trois muscles constricteurs (supérieur, moyen et inférieur) formant une gouttière verticale tournée vers l’avant.

Ces trois muscles jouent un rôle important dans la déglutition : en se contractant, ils permettent au bol alimentaire de poursuivre son chemin vers l’œsophage. Ce mouvement s’effectue vers le haut et vers l’avant afin de fermer les voies respiratoires et d’ouvrir l’œsophage qui se trouve derrière le larynx.

Ils jouent un rôle tout aussi important dans la phonation où du fait de leurs connexions avec l’os hyoïde et le larynx, les muscles constricteurs du pharynx tirent vers le haut et l’arrière – à l’inverse la déglutition – l’ensemble de ce bloc. Leurs connexions avec les différents cartilages du larynx permettent une action plus libre et différenciée et une stabilisation globale de la production vocale.

L'espace de résonance des fosses nasales et le voile du palais

Aussi appelé “palais mou” ou palais musculaire, le voile du palais est le prolongement du palais dur (le “toit” de la bouche). Mobile et musculaire, dans la phonation il peut:

- être accolé à la paroi postérieure du pharynx. La caisse de résonance de la voix n’inclut pas pas les fosses nasales.

- être accolé à la partie arrière de la langue. La caisse de résonance de la voix n’inclut pas pas la cavité buccale.

- être quelque part dans une position intermédiaire. La caisse de résonance de la voix inclut la cavité buccale et les fosses nasales

La nasalité

Le voile du palais est généralement relevé durant la phonation et s’abaisse temporairement lors de la production d’un phonème nasal, que ce soit une consonne nasale m, n, ng (parking) ou une voyelle nasale, comme en français on, an, in. Lors de la production des voyelles nasales on, an, in, (bon, chant, vin) le son sort par le nez et par la bouche: tout cela est donc parfaitement normal.

Garder une position intermédiaire du voile du palais pour la production de phonèmes qui ne le nécessitent pas relève d’une nasalité exagérée, souhaitée ou non. Il n’y a aucun mal à cela tant que c’est un choix conscient et une recherche esthétique.

En revanche, il est à noter que les cavités nasales ne sont pas de bonnes caisses de résonance et engendrent généralement une perte dans la richesse harmonique du son. En cela, et bien qu’ils soient souvent amalgamés, la nasalité et le formant du chanteur (twang) n’ont rien à voir.

L'expression confuse: "Soulevez votre voile du palais!"

On entend encore cette injonction dans des cours de chant ou tutoriels Youtube et elle s’inscrit pour bon nombre de chanteurs et profs de chant comme un incontournable du “bon placement vocal” (sic).

Pour créer davantage d’espace de résonance, enrichir harmoniquement le son (c’est encore une fois que question de choix et non de santé vocale) et stabiliser la production sonore, il y aurait l’idée qu’il faut surélever le voile du palais.

Les muscles qui sont en charge de cela sont notamment le muscle tenseur et élévateur qui sont fonctionnellement liés au pharynx et à la langue. Chercher à surélever le voile du palais alors qu’il l’est déjà, n’a comme conséquence que de créer outre une confusion, un stress important sur le système vocal, notamment sur la langue.

L’agrandissement de l’espace de résonance dans cette partie du conduit vocal, revient au constricteurs pharyngés, notamment le supérieur, évoqué ici.

Le voile du palais n’a tellement rien à voir dans cette recherche qu’il est bien plus aisé de trouver une liberté d’action dans le conduit vocal avec un abaissement du voile du palais… C’est dire si cette injonction à soulever son voile du palais, comme Atlas et sa voûte céleste, n’a aucun sens!

4. Langue, mâchoire et lèvres

Les articulateurs

La langue, la mâchoire et les lèvres et la langue sont connectées entre elles, fonctionnellement et structurellement. Dans la phonation, outre leur rôle dans l’articulation, elles peuvent de par leur positionnement influencer l’espace du conduit vocal, l’espace de résonance et participe donc à l’amplification, au timbre et à la richesse harmonique du son.

La langue

Ayant un rôle dans l’articulation, la mastication et la déglutition, la langue est une structure, un hydrostat musculaire, semblable à la trompe d’un éléphant, entièrement composée de muscles qui fonctionnent indépendamment du squelette.

Ses muscles intrinsèques (qui ne se fixent qu’à d’autres muscles de la langue) ont pour rôle d’influer sur sa forme et sa taille. Quant aux muscles extrinsèques, qui sont en relation avec d’autres structures, ils sont en charge de la déplacer dans l’espace.

Les connexions de la langue avec les structures environnantes et capitales dans la production sonore sont nombreuses: os hyoïde, pharynx, mâchoire, crâne, voile du palais. De par sa position centrale et fonctionnelle, elle est souvent la première à compenser une fragilité dans le système.

Sa position avancée, relative, dans le conduit vocal aura pour conséquence à apporter de la brillance (davantage d’harmoniques aigüe), alors qu’une position reculée, relative, aura pour conséquence d’assombrir le son (davantage d’harmoniques grave).

La mâchoire

Tout comme langue, la mâchoire a de nombreuses connexions avec d’autres structures.

Le conduit vocal, l’espace de de résonance est influencé par les mouvements de la mâchoire que ce soit dans l’ouverture verticale ou le déplacement vers les côtés.

Du fait de l’allongement ou raccourcissement du conduit vocal, le fait d’avancer la mâchoire (prognathie) assombrira le son et le fait de la reculer (rétrognathie) aura tendance à leur rendre plus brillant.

Les lèvres

Le conduit vocal, l’espace de de résonance est influencé par les mouvements des lèvres. Du fait de l’allongement ou raccourcissement du conduit vocal, le fait d’avancer les lèvres en rapprochant les commissures assombrira le son, et le fait de les éloigner aura tendance à leur rendre plus brillant.

Vous êtes chanteur, pro ou amateur, prof de chant, comédien ?

Formation Vocale en E-learning

Le Chant en Mouvements

Formation vocale en ligne pour apprendre le chant et se perfectionner de manière innovante et efficace

Une méthode scientifique, innovante et efficace pour apprendre à chanter et/ou se perfectionner

Un apprentissage experientiel du chant

Une approche globale de conscience de soi et de la voix

Apprendre à respirer (pour le chant)

” Comment fait-on pour que sa respiration soit bien organisée ? C’est très difficile. Je suis généralement contre les exercices de respiration dans la notion communément acceptée, où j’enseignerais à quelqu’un qu’il doit respirer comme ceci ou comme cela. (…) Les instructions détruisent généralement sa respiration. “

” Vous verrez que toute cette méthode (Feldenkrais) est construite sur des principes similaires à la parole. Les mots, par eux-mêmes, ne veulent rien dire. Un mot tire son sens du contexte ou de la phrase qui le contient. Un mot en lui-même n’est ni mauvais ni bon. Tous les mots sont bons, seule la façon ou le moment où ils sont utilisés varie.

Il en est de même du mouvement. Tous les mouvements sont bons. Toutes les façons de respirer sont bonnes à condition qu’elles correspondent aux besoins du corps d’une personne et qu’elles ne soient pas des habitudes compulsives. Devoir toujours respirer d’une certaine manière n’est pas respirer ; c’est de la contrainte. Un corps sain respire différemment dans chaque situation.

Vous respirez différemment en crawl australien qu’en nageant en papillon. Vous respirez différemment debout sur la tête que lorsque vous êtes allongé sur le dos. Vous respirez différemment en dormant que lorsque vous soulevez des poids lourds. Il est nécessaire dans chaque situation que l’ensemble de votre mécanisme de respiration – vos côtes, votre sternum, vos clavicules, vos omoplates, votre ventre, votre diaphragme et les muscles de votre poitrine – s’organise afin que vous puissiez faire l’activité dans des conditions optimales pour respirer. Cela signifie que votre respiration n’interfère pas avec le mouvement de votre cœur, mais qu’une relation rythmique se développe entre les deux qui permet à votre cœur de se dilater sans trouver une poitrine qui le contredit.

Vous n’apprenez ces choses que par l’expérience. L’expérience vous apprend que vous pouvez respirer, en soulevant ou en abaissant votre poitrine. Vous apprenez également que vous pouvez respirer si vous poussez ou rentrez votre bas-ventre. Tous ces mouvements n’ont pas de relation absolue avec l’expiration de l’air. Tout l’influence, donc chacun de nous respire un peu différemment. Pourtant, dans le résultat final, l’air pénètre dans les poumons lorsque le volume de vos poumons augmente. L’air quitte vos poumons lorsque le volume diminue.”

Moshe Feldenkrais

Traduit de l’anglais des leçons: “Lesson #17: “Breathing” et “Lesson #21: Contracting the abdomen while exhaling” – Lessons from Alexander Yanai

6. Le geste vocal

en cours de réécriture…